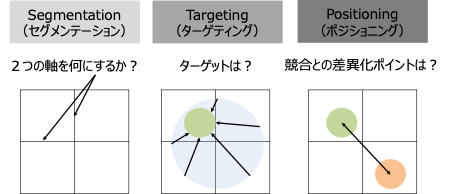

STPマーケティングとは

フィリップ・コトラーの提唱した代表的な効果的に市場を開拓するためのマーケティング手法

フィリップ・コトラー(Philip Kotler)

「近代マーケティングの父」、「マーケティングの神様」

企業や非営利組織が行うあらゆる活動のうち、「顧客が真に求める商品やサービスを作り、その情報を届け、顧客がその商品を効果的に得られるようにする活動」の全てを表す概念である。

STPマーケティングの目的

市場の変化の追従、新しい市場を開拓するための戦略的アプローチ

市場は常に変わります。顧客のニーズが変化、新規参入する他社、競合の機能拡張、自社の新たな機能、買収や統合など、様々な要因により市場は変化する。規制の緩和や導入、社会的価値観の変化、ライフスタイルの変化など、市場のニーズが変わる要因は無限。ニーズが変われば、市場からみた商品やサービスの価値やメリットも変化する。STPマーケティングにより優位なポジションを探し出し、独自性や優位性を高める。

STPマーケティングの考え方

STPマーケティングにおける軸の洗い出し方法

- 外部環境分析から導きだされる機会

- 内部環境分析から導きだされる優位性

から考える。

外部環境分析とは、Customer(顧客)とCompetitor(競合)から導きだされる。

•顧客が何を欲しているか(ニーズ)?

•顧客のunmet(満たされてないニーズ)は何か?

内部環境分析とは、Competitor(競合)とCompany(自社)から導き出される。

•競合に比べての自社の優位性は何か?

手法は3C分析、 SWOT分析

Segmentation

マーケティングの対象を市場全体とするのではなく、その一部に絞り込む。

セグメンテーションを効果的に行うためには、できる限り細かく分割することが求められる。そうすることで、ターゲティングの際に明確なニーズが見つけやすくなる。誰もが同じ商品を買うことはないので、マス市場からニッチ市場へシフトを考える。特に、スタートアップでは顧客を絞り込む必要がある。そのため、さまざまな角度から市場調査し、ユーザ層、購買層といった形であぶり出し、明確化する。

Exp. 東京都内に住んでいる、30代の男性で、海外サッカーに興味があり、現在はWOWOWに加入している。

Segmentation

市場を細分化する変数は、

- ジオグラフィック変数

- 気候、人口密度、文化、行動範囲、住居所在地、勤務地 …

- デモグラフィック変数

- 年齢、性別、家族構成、職業、収入、世帯規模所得、学歴…

- サイコグラフィック変数

- 心理的な特性、嗜好性、好み、価値観、興味関心…

- ビヘイビアル変数

- 行動、態度、挙動、振る舞い、購買活動、購買心理、購買のタイミング、購買目的…

- ライフスタイル変数

- ライフスタイル、価値観、趣味、パーソナリティ、購買動機…

- ライフステージ変数

- 就学中・就職前・転職中・新婚・定年退職後…

- 宗教・価値観

- 顧客の宗教上の考えや行動…

Segmentation

変数を用いて市場をセグメントする際には、「4つのRの原則」を意識する。

- 1. Rank(優先順位づけ):重要度に応じて、顧客層をランクづけできているか。

- 2. Realistic(有効規模):十分な売上高と利益を確保できる規模のセグメントか。

- 3. Reach(到達可能性):顧客に製品を確実に届けることができるか。

- 4. Response(測定可能性):顧客層からの反応を分析するできるか。

Targeting

自社製品のビジョン、ブランドイメージや価格帯がカバーしている消費者グループを選択する。ターゲットの選定は、強みを活かせたり、競合する他社がいないセグメントを選択することが大切。あくまでも自社が提供できる価値と、顧客が求めるニーズがどこでFitするのかを考える。ターゲットは必ずしも1グループである必要はない。製品でカバーでき、かつ長期的目標になることも選定のポイント。

Targeting

参入する市場を決めるターゲティングを行います。

- 集中型マーケティング

- 少数のセグメント、または1つのセグメントに注目して、そこに経営資源を集中する方法です。

- スピード感を持って商品開発が進められるため、スモールスタートで始めるベンチャー企業などが多く採用している手法です。

- 差別型マーケティング

- 複数のセグメントに注目して、それぞれに対してカスタマイズした製品を提供する方法です。

- 複数の商品・サービス開発が必要なので、それなりのリソースを確保できる規模でなければなりません。

- 非差別型マーケティング

- セグメント間にある違いを無視して、同じ製品を提供する方法。

すべての商品を、あらゆる市場に投入するので、経営資源が豊かな大企業に適した戦略です。

Targeting

6つの基準で考えることで効果的な市場を選ぶ。

- 1. 市場規模

- ある程度の経済規模があるかどうか。

- 自社にピッタリでも、小さすぎる市場では大きな売上は見込めません。

- 2. 自社の強み

- 自社の強みを活かせるかどうか。

- 優位性を活かせる市場を選びましょう。

- 3. 製品ライフサイクルの段階

- 導入期、成長期、成熟期、衰退期のどれに属するかにより、アプローチすべき対象が異なります。

- 4. 参入障壁

- 市場に参入する際に、どの程度の参入障壁があるか。

- 資金面や競合の有無、法律の規制など、さまざまな障壁が想定されます。

- 5. 競合の戦略

- 競合と同じ戦略では勝ち抜くのが難しいです。

- 他社を分析し、異なるアプローチを目指しましょう。

- 6. 環境要因

- 政治・経済・技術などの環境から、実現可能性を判断します。

Positioning

立ち位置を明確にするため、ポジショニングを考える際には「商品」「サービス」「人(従業員の接客)」「イメージ」などの側面から差別化できるポイントを探ります。

具体的には、ターゲット層が対価を支払ってもよいと思えるだけの価値や魅力があるのか、特徴をターゲット層視点で捉え直し、「用途提案」することを心がけ、製品やサービスの「強み」や、競合他社に負けない「独自性」が何かを追求する。アプローチすべきターゲット層にどんな不満があるのかを事前に把握し、強みや独自性が明確な企業ほど、長期的にポジションを確保することに成功する。

Exp. Appleはデザインと使いやすさにこだわったアップルは、今や業界でも不動の地位を確立している。

Positioning

3つの観点から考える。

- ターゲットのサイズが適切か

- 適切なサイズのターゲットを設定する。ポジショニングが成功しても、小さすぎる市場では売上にも限界があります。大きすぎる市場を相手にすると、独自性を見出すのが難しくなる。

- 狙ったポジショニングが正確に顧客に伝わっているか

- 「こうありたい」と思っていても、それが伝わらなければ意味がない。独りよがりの訴求にならず、受け手に伝わる表現・訴求ポイントを探する。

- 顧客の共感が得られるか

- 適切なターゲットに向けて、差別化できるポジショニングができても、顧客の共感が得られなければ購買行動に繋がらない。顧客目線で本当に正しいポジショニングになっているか見直す。